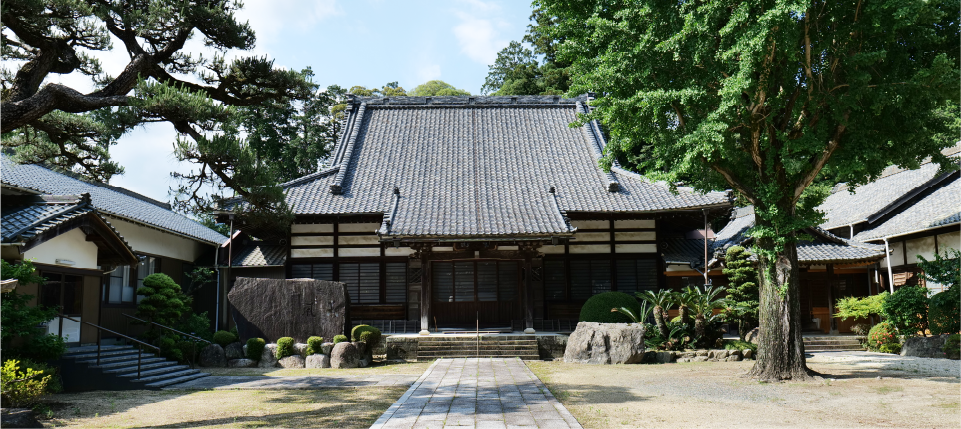

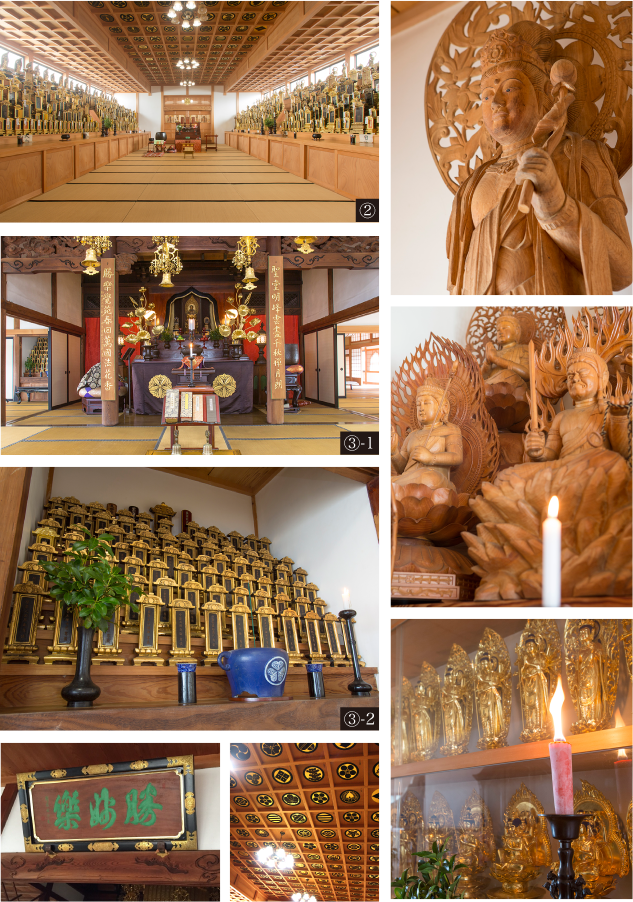

〜SHOURAKUJI Temple〜 多くの御霊を弔ってきた、歴史を紡ぐ由緒正しき寺。

勝楽寺は大本山に永平寺を仰ぐ開創八百余年の曹洞宗の禅寺です。永平寺七十四世勅賜直指円性禅師は当山の先代住職です。

三世朝玄賀和尚は、徳川家康の遠州への進出を助け、長篠・設楽原の戦いの後には、死者の霊を弔う大施餓鬼を行い、松明を炊いて供養につとめたといいます。その松明は、「火おんどり」として現在も受け継がれています。勝楽寺という寺号は、古くは「松楽寺」という表記でしたが、1575年(天正3年)5月21日に武田家を打ち破った織田信長・豊臣秀吉と徳川家康が当山に立ち寄り、戦勝の祝杯を上げ、「松」の一字を「勝」に改めたと言われています。

また、当山は川路城主・設楽家の菩提寺でもあります。

佐藤泰舜(たいしゅん)明治23 年12 月1日、愛知県新城市、佐藤家に誕生。

大正4年、曹洞宗大学卒業

大正12 年、東京帝国大学卒業(大学院2年研究)、奈良大学に留学。

昭和6年、欧州に留学。帰国後、駒沢大学、東洋大学、京都帝国大学等の教授を歴任、仏教学を講じる。終戦後は、豊川高等学校長、長崎晧台寺僧堂堂長、伊豆修禅寺僧堂師、大本山永平寺 不老閣猊下随行長、監院等を歴任。

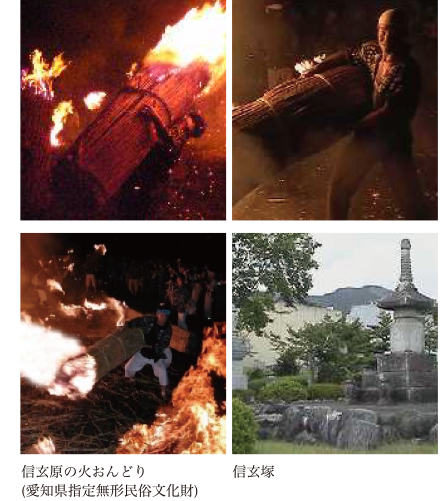

■火おんどり1575 年(天正3年)5 月の長篠・設楽原の戦いでは、両軍合わせて15,000 人以上が命を落としたといわれています。

村人たちは戦没者を手厚く弔いましたが、死者を埋葬した

ばかりの信玄塚から蜂の大群が出て、往来する人馬を刺すという騒ぎがありました。それを武田軍の亡霊のしわざと考えた村人が、当山の玄賀和尚に頼んで大餓鬼を行い、松明を焚いて供養につとめたところ、騒ぎが収まったというのが、火おんどりのはじまりと言われています。

【信玄原の火おんどり】

毎年、8月15 日に信玄塚において行われる勇壮な祭り。地区の男衆はそれぞれ長さ2m~3m、直径70 ㎝~80cm ほどにもなる大松明を鉦(しょう)や太鼓の囃子にのって、8の字を描くように振り回します。

■岩瀬肥後守忠震

(いわせひごのかみただなり)顕彰之碑当山は、幕末に、積極的開国論を主張し、外交官として開国に向けて尽力したことで知られる岩瀬忠震(1818 年~1861 年)をお祀りしています。1818 年(文政元年)、竹広設楽家第8代領主設楽貞丈の3男として誕生した忠震は、1858 年(安政5年)にアメリカとの間に締結された「日米修好通商条約」をはじめ、オランダ、ロシア、イギリス、フランスとの修好通商条約調印の立役者となった人物です。大老の井伊直弼に決断を迫り、最終的には独断で「日米修好通商条約」を調印するなど、果敢な行動力で日本開国に貢献しました。その功績を讃えるため、1985 年(昭和60 年)、設楽郷党諸氏によって顕彰碑建立を発起。翌年、岩瀬肥後守忠震顕彰之碑が勝楽寺敷地内に建立されました。

■設楽家の菩提寺当山は、三河国設楽郡を出自とする設楽家の菩提寺です。設楽家は、室町時代には将軍側近の奉公衆を勤め、徳川家に仕えても新年の御謡初めでは上座に鎮座したという名門で、戦国時代の石高は5000 石に及びました。設楽家第2代貞通(1534 年~1596 年)は、三河国設楽郡(愛知県新城市)の川路城主となり、家臣として徳川家康に仕えました。

貞通は豊川三人衆の一人でもあり、長篠・設楽原の戦いでは酒井忠次率いる鳶ヶ巣山攻撃隊に参加し、樋田に陣を構えました。また、徳川氏の関東国替えにともなって設楽貞道の長男・貞清が武州埼玉郡礼羽に移転したのに対し、次男・貞信は1601 年(慶長6年)に分家して旧領設楽郡竹広に陣屋を置き、竹広設楽家の祖となりました。

※御謡初め(おうたいぞめ):新年に謡曲を謡う儀式。

〒441-1306

愛知県新城市川路字夜燈20 >> MAP

■アクセス

電車でJR飯田線「三河東郷」駅より

徒歩約3分

お車で新東名高速道路「新城インター」より

約3分

■駐車場完備

※徒歩時間は80mを1分として換算しています。自動車所要時間は一般道を時速40km平均で、信号待・渋滞を考慮せず走行した場合の計算です。交通状況等により所要時間は異なります。

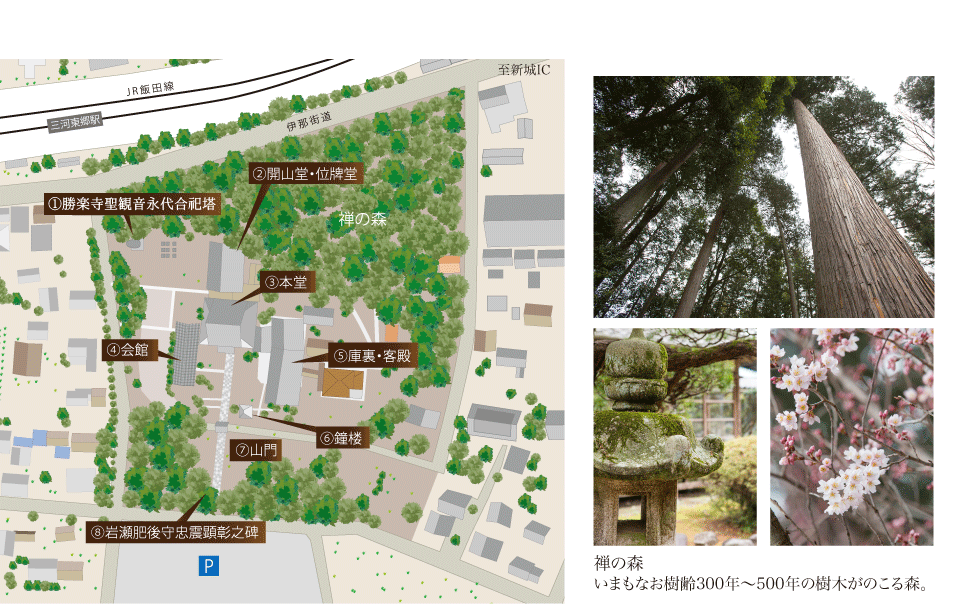

勝楽寺境内

勝楽寺境内

■設楽原の決戦場→MAP

天正3年(1575年)、武田軍と織田・徳川連合軍が長篠城をめぐり戦った長篠・設楽原の戦いの主戦場となった場所。決戦場跡には、当時の馬防柵が再現されています。

■信玄塚→MAP

天正3年(1575年)の長篠・設楽原の戦いの戦死者を埋葬した塚とされています。信玄塚の名前の由来は、諸説あり不明。毎年8月15日には「火おんどり」が行われます。

■長篠城址史跡保存館→MAP

長篠・設楽原の戦いにおいて要となった城で、「日本100名城」にも選ばれている長篠城。城址には、長篠城址史跡保存館があり、この地の歴史を学ぶことができます。

■設楽原歴史資料館→MAP

「火縄銃」のコーナーでは、長篠・設楽原の戦いでも使われた火縄銃が数多く展示され、鉄砲伝来からの歴史を解説。日米修好通商条約調印の立役者として活躍した岩瀬忠震を紹介するコーナーも設けられています。

■阿寺の七滝→MAP

阿寺川の礫岩の断層崖を階段状に流れ落ちる七段の滝。その全長は約62mに及び、国指定の名勝天然記念物や「日本の滝百選」に選ばれています。

■百間滝→MAP

大島川の上流にある全長120m、落差43mの滝。遊歩道を降りてくるとその大きさが実感できます。近年は、パワースポットとしても注目されています。

■鮎滝→MAP

豊川の支流である寒狭川にある滝で、天竜・奥三河国定公園内にあります。滝を遡上する鮎を竿の先につけた網で捕まえる、江戸時代からの「笠網漁」という珍しい漁法が行われています。

■乳岩峡・乳岩→MAP

乳岩川の上流にある全長約4kmの峡谷。奥にある乳岩山には、乳房状の鍾乳石がある乳岩洞窟をはじめ、大小さまざまな洞窟が存在し、乳岩と呼ばれ、天然記念物にも指定されています。

■桜淵→MAP

江戸初期、新城城主が豊川の川沿いに桜を植えさせたのが、その始まりといわれる桜の名所。毎年3月下旬から4月上旬までさくらまつりが開催され、ぼんぼりでライトアップされた幻想的な夜桜をお楽しみいただけます。

■鳳来寺山→MAP

鳳来寺山(標高695m)は、古くから信仰の対象となり、密教の道場として栄えてきた山。1,425段ある石段の途中からは、「新日本名木百選」にも選ばれた推定樹齢800年、高さ約60mの傘杉を見ることができます。

■湯谷温泉郷→MAP

約1300年前に開山された鳳来寺の利修仙人により発見された源泉「鳳液泉」を湯元とする温泉郷。宇連川の両岸に10軒ほどの旅館が建ち並び、温泉街を形成しています。

■道の駅「もっくる新城」→MAP

新東名高速、「新城インター」の近くにある道の駅。奥三河の木材を使用したアーチ屋根が特徴で、地元食材によるメニューが味わえるフードコートや地元産品を扱う直売所に加え、足湯を併設しています。

■鮎

鮎滝の笠網漁が有名。川の近くには鮎が食べられる店もあり、ヤナ場では鮎のつかみどりがお楽しみいただけます。

■アマゴ(五月マス)

寒狭川をはじめとする豊川水系は、渓流釣りスポットとしても人気。豊川の支流には天然アマゴやイワナなどが棲息しています。

■鳳来牛

市場にあまり出まわらない希少牛。JA直営レストラン「こんたく長篠」などで、豊かな大自然のなかで育てられた鳳来牛が味わえます。

■しんしろ茶

愛知県一の煎茶生産量を誇る新城市。品種は「やぶきた種」が主流で、煎茶ならではの香りと深い味わいがお楽しみいただけます。

■巨峰

新城市は、種なし巨峰発祥の地とも言われています。新城の巨峰は、高品質な巨峰として高い支持を集めています。

■柿

「次郎」、「富有」、「西村早生」などの品種が栽培されています。なかでも甘みの強い「早生次郎柿」は、人気があります。

■いちご

主力品種の「紅ほっぺ」は、甘さと酸味のバランスが絶妙。愛知県が育成した品種「ゆめのか」は、すっきりとした甘さが特徴です。

■梅

梅干しはもちろん、梅漬け、梅アイス、梅うどん、梅肉エキス、梅ジャム、梅煎餅など、加工品のラインナップも多彩です。

■自然薯

標高500mに位置する作手高原は、自然薯栽培が盛んな地。冷涼な風土で育った自然薯は香りが良く、粘りが強いため、とろろ汁に適しています。

■八名丸里芋(やなまるさといも)

たくさんの種類があるさといもの中でも、やわらかく粘り気があるのが特徴。平成14年には愛知県の伝統野菜に認定されました。

■五平餅

味噌の風味が香ばしい五平餅は、奥三河名物のひとつ。お店によって味が違うため、食べ比べてみるのも一興です。

■寅童子

徳川家康は鳳来寺本尊薬師仏を護る「十二神将 寅童子の化身」であったという言い伝えにちなんだユニークな起き上がりこぼしです。

■鳳来寺硯

鳳来寺山の麓から採石された金鳳石、鳳鳴石、煙厳石の三種類の原石を使用した硯。江戸時代には鳳来寺参詣者のお土産品だったといわれています。

合掌

勝楽寺のある新城市川路地区は、織田・徳川連合軍と武田軍とが戦った長篠・設楽原の戦いの戦地です。

敷地のすぐ南は設楽原の最南端に位置する田園地帯で、激しい戦闘が繰り広げられた場所。武田軍の山県昌景隊が攻撃を仕掛け、徳川軍の大久保忠世・忠佐兄弟の隊が迎え撃ち激戦となりました。戦いの後は、当山の三世朝玄賀和尚が村人たちとともに、戦没者の供養につとめました。その伝統は、新城第1番出世観音霊場として今も受け継がれています。街道沿いには、設楽原戦没者霊場の石標が立っています。

■設楽原の戦いとは

1575年(天正3年)5月21日、長篠城をめぐり、織田信長・徳川家康の連合軍と武田勝頼軍の間で行われた戦い。当時、無敵を誇るといわれていた武田軍の騎馬隊に対し、織田・徳川連合軍は馬防柵を築き、鉄砲隊により迎え撃つ戦術を採り、圧倒的な強さで勝利しました。この戦いでの戦没者は15,000人以上に及んだと言います。

■設楽原決戦場祭り

毎年7月の第1日曜日には、合戦の舞台となった場所で、「設楽原決戦場祭り」が開催されます。鉄砲隊による火縄銃の演武や武者行列などが行われ、当時の戦いの様子が再現されます。

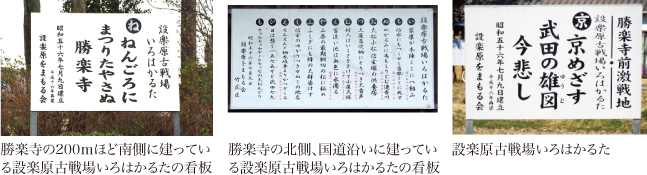

■設楽原古戦場いろはかるた

長篠・設楽原の戦いを48句のカルタで詠み表したのが設楽原古戦場いろはかるた。1981年(昭和56年)に、設楽原をまもる会によって制作されました。